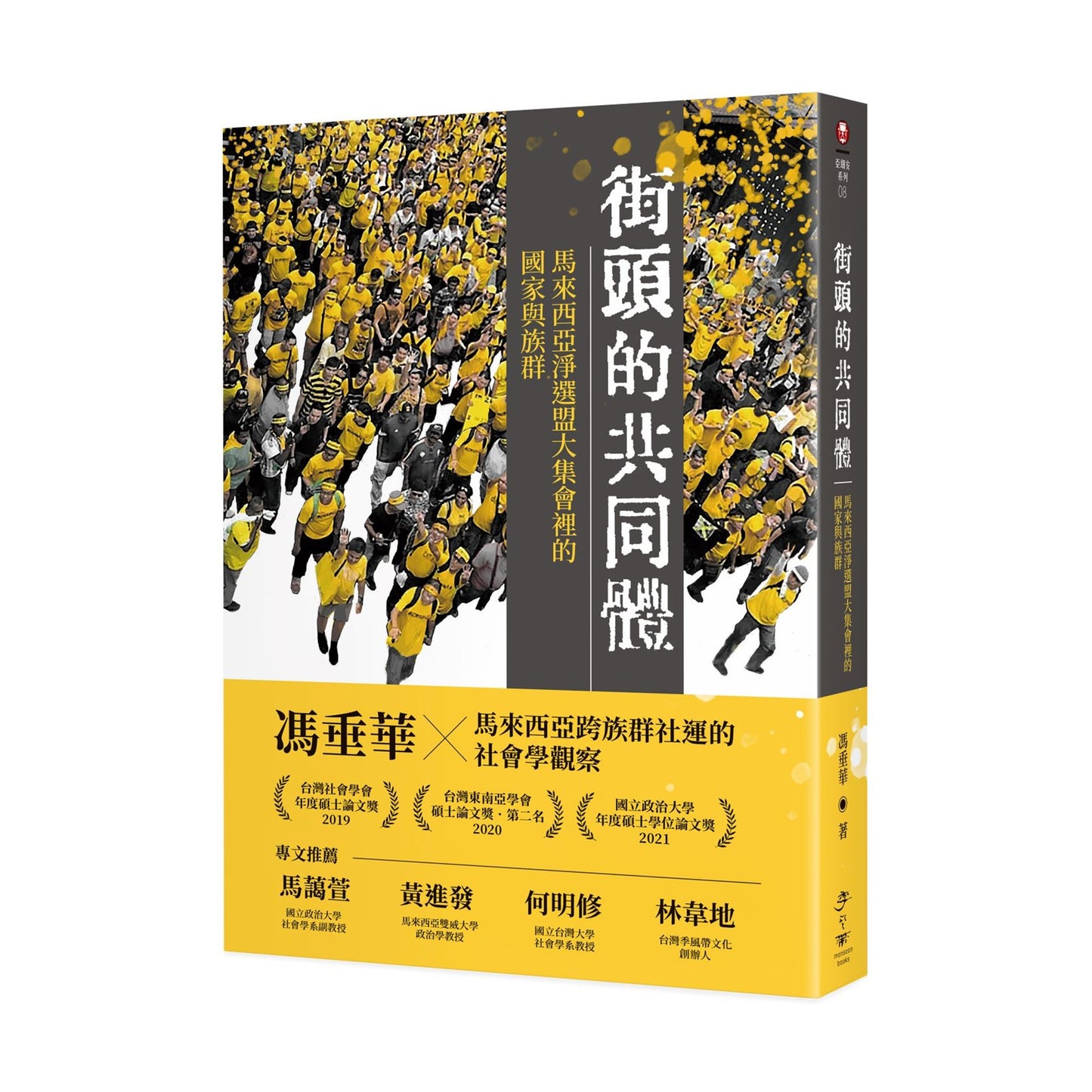

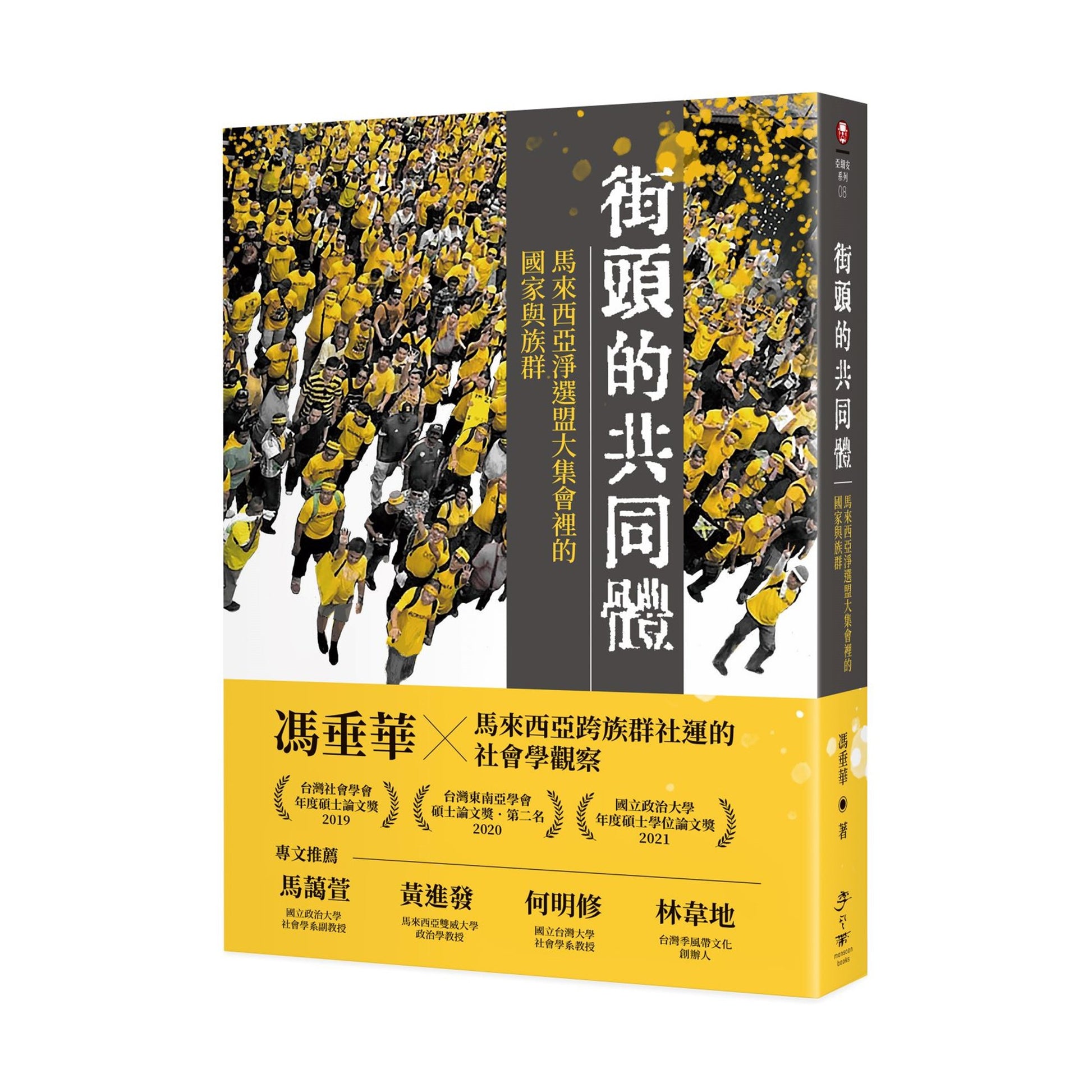

街头的共同体: 马来西亚净选盟大集会里的国家与族群

街头的共同体: 马来西亚净选盟大集会里的国家与族群

剩余10本

无法加载取货服务可用情况

出版社: 季风带

ISBN/EAN: 9786269872718

出版日期: 2024-12-25

页数: 356页

语言: 繁体中文

★ 本书以马来西亚跨族群社运的社会学观察,让更多人知晓马来西亚社运的状况;

★ 本书原作荣获台湾社会学会年度硕士论文奖(2019)、台湾东南亚学会硕士论文奖(第二名)(2020)、国立政治大学年度硕士学位论文奖(2021);

★ 国立政治大学社会学系副教授马蔼萱、马来西亚双威大学政治学教授黄进发、国立台湾大学社会学系教授何明修、台湾季风带文化创办人林韦地专文推荐!

“净选盟大集会是马来西亚公民运动史上一次最值得纪念的尝试,也是最应该警惕的经验。警惕在于由它衍生的种种限制,而值得纪念的是,它将街头点化成一张桌子,一张可供不同族群、性别、阶级进行互动、对话和行动的桌子。”

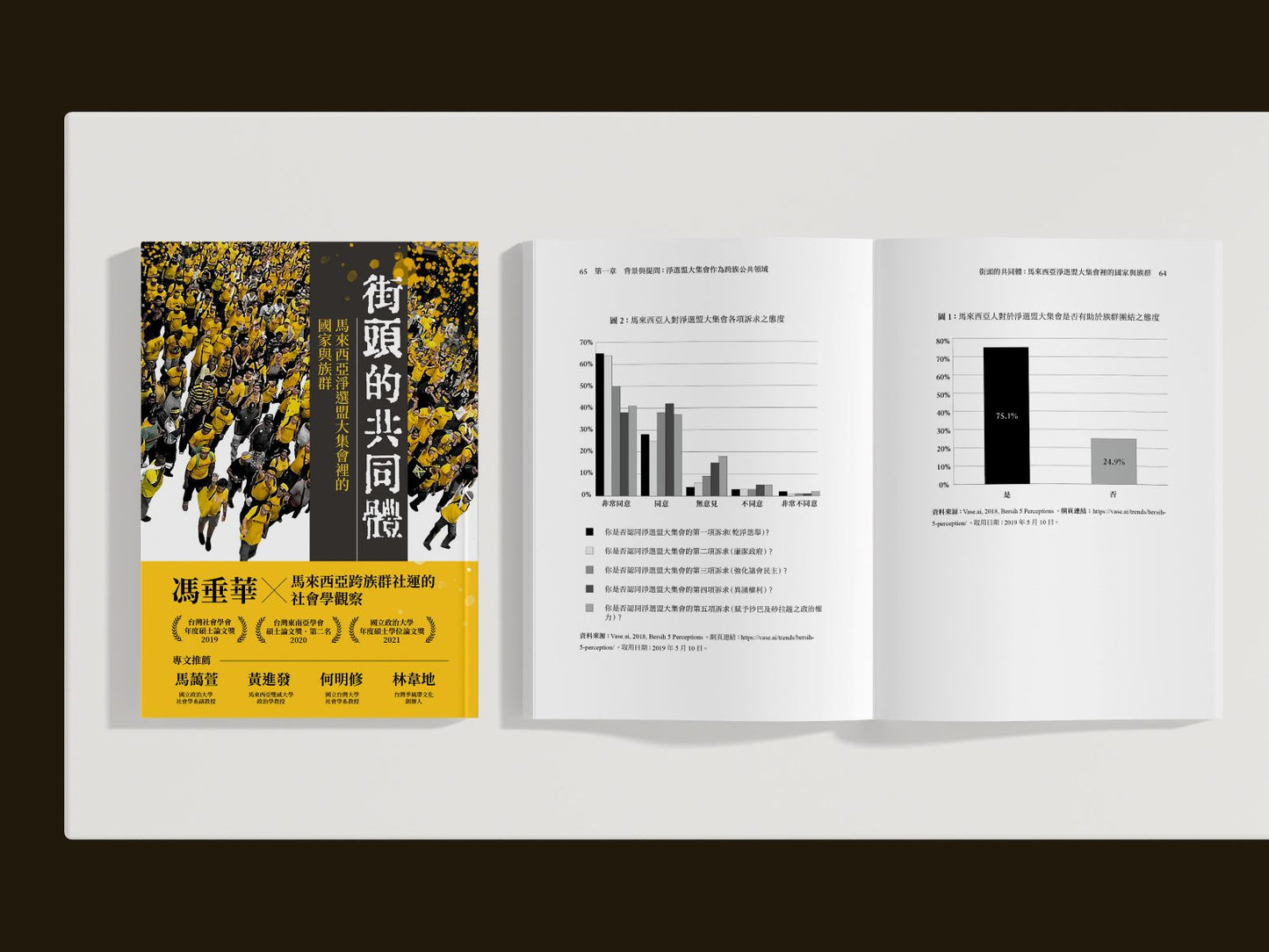

殖民时代以来,马来西亚不同族群就时常处在不平等的关系之中,而独立以后,马来西亚政府也常以种族政治作为施政手段,进一步激化族群之间的矛盾关系。种族典范的政治意识形态已经全面渗透到人们的日常生活之中。面对这样的处境,马来西亚却难以产生一个跨族协商的公共领域,使各族难以针对公共议题进行交流、互动。直到二〇〇〇年以后,马来西亚才频繁地出现以多元族群参与者为主的社会运动,在国家机器之外,创造了一个跨族交流、批判公共议题的空间。其中,“净选盟大集会”是诸多跨族群社会运动中动员最广泛、历时最长的一个例子。

本书以净选盟大集会作为个案,探讨社会运动如何为马来西亚各个族群形塑一个跨族协商的场域,并讨论各族参与者如何在其中产生新的身分认同,从而建立跨越族群的公共性,以此挑战官方的种族政治意识形态。

冯垂华

国立政治大学社会学系博士候选人及兼任讲师。研究兴趣为族群关系、社会运动、公民社会与文化研究。硕士论文《寻找“跨族公共领域”: 马来西亚净选盟大集会中的族群关系》曾获二〇一九年台湾社会学会年度硕士论文奖、二〇二〇年台湾东南亚学会硕士论文奖(第二名),以及二〇二一年国立政治大学年度硕士学位论文奖。研究论文曾刊于《思与言:人文与社会科学期刊》及《东亚研究》,其他作品散见于《关键评论》、《转角国际》等媒体平台。

推荐序(一)划界与跨界:族群政治、社会运动与公民社会 ╱ 马蔼萱(国立政治大学社会学系副教授)9

推荐序(二)街头浪漫聚结的局内现实盘算 ╱ 黄进发(马来西亚双威大学政治学教授)14

推荐序(三)社会运动所打造出来的团结 ╱ 何明修(国立台湾大学社会学系教授)27

推荐序(四)以学术作为方法:马来西亚文艺青年的社会实践 ╱ 林韦地(台湾季风带文化创办人)32

自序 街头点化的一张桌子 ╱ 冯垂华 37

导读 马来西亚族群政治的前世今生 ╱ 邝健铭(台湾季风带文化总编辑)43

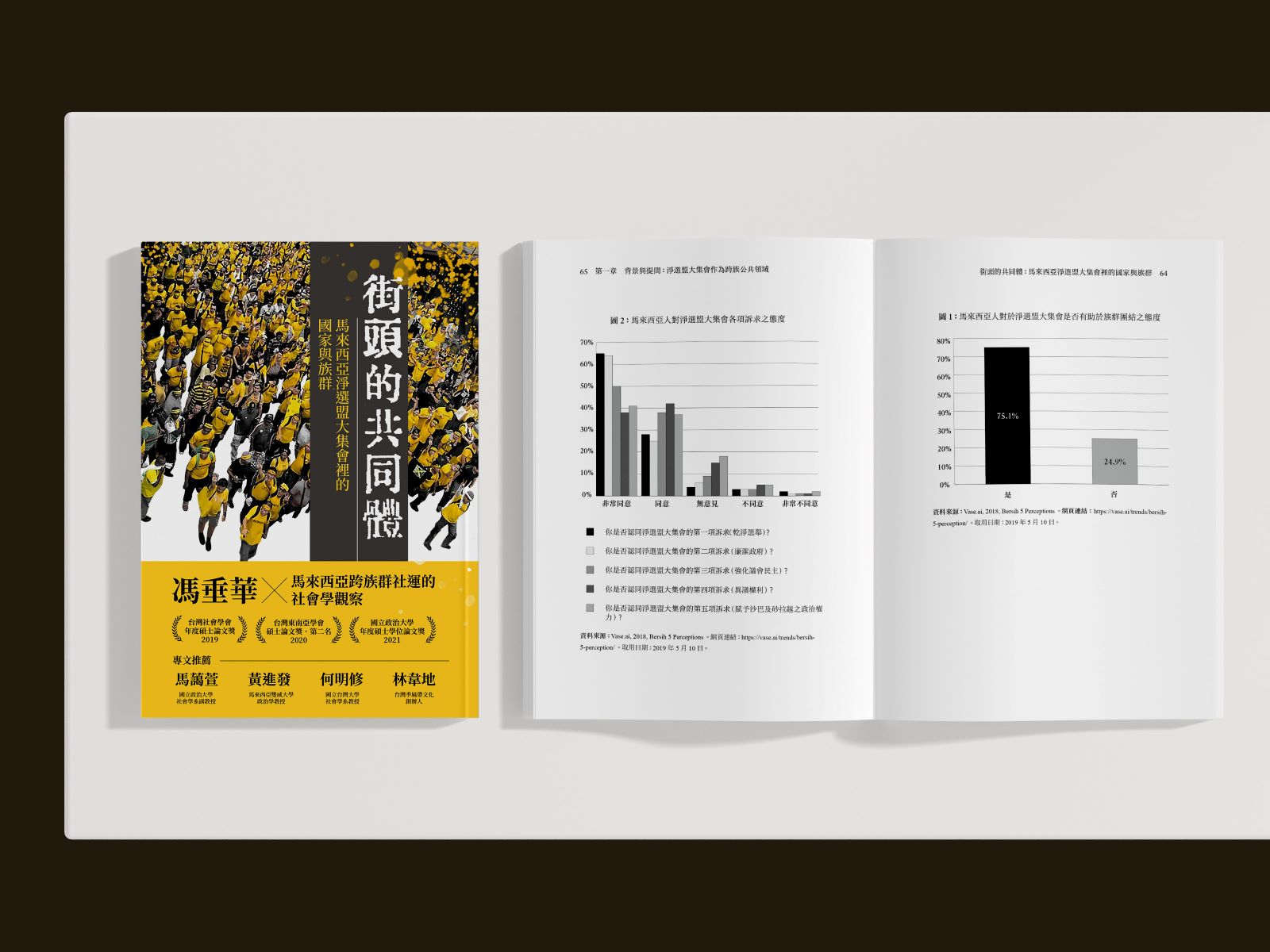

第一章 背景与提问:净选盟大集会作为跨族公共领域 57

第二章 知识图谱:族群政治、公共领域及社会运动 69

第一节 种族、族群及民族的基本概念 70

第二节 马来西亚“种族典范”的建构 76

第三节 “种族典范”的挑战:其他异例与日常生活的认同重构 86

第四节 公共领域之发展及马来西亚例子 95

第五节 社会运动作为一种公共领域 103

第六节 小结 109

第三章 马来西亚多元族群的都市生活及其限制 113

第一节 刻板印象与族群互动 115

第二节 吉隆坡城市空间的族群分化:从叶亚来时期到独立建国 132

第三节 多元杂糅的城市:当代城市空间里的族群相遇与边界 146

第四节 从相遇的空间到“跨族”公共领域 165

第四章 社会运动作为跨族公共性生成的场域 179

第一节 跨族群网络的形成:净选盟背景与动员 184

第一项 净选盟大集会的背景 184

第二项 历次净选盟大集会的族群结构及动员策略 188

第二节 从族群空间到跨族空间:跨族公共领域的形成 195

第一项 选择空间:从族群空间前进“独立、自由”的广场 195

第二项 空间布置:抗争空间里族群多元的元素 214

第三节 大集会里的话语与构框:从王权到公民以及跨族群群体的认同 222

第四节 大集会里的族群互动与协作 238

第五章 脱下黄衣服以后:跨族团结的影响与限制 251

第一节 社会运动后消逝的跨族公共性 254

第二节 种族政治的回袭 262

第六章 结论 275

第一节 殖民时代的种族知识:国家与族群关系 277

第二节 国家的空间治理:城市族群空间的界定及建构 279

第三节 从日常相遇到跨族公共领域:开放空间里族群互动的限制 280

第四节 社会运动作为跨族公共领域:“净选盟大集会”贡献与限制 282

第五节 回归日常:族群身分及社会关系的流动与固着 285

补记 大疫时代中马来西亚的抗争行动 289

一、 背景与问题 290

二、 疫时代中白旗与黑旗斗争运动的发起 295

第一项 民间自助的开始:“白旗运动”的事件背景 295

第二项 站出来斗争(keluar dan lawan):黑旗斗争运动的事件背景 298

三、 不安全感蔓延,大疫时代如何动员民众参与抗争? 300

第一项 从网路到家户:白旗运动的动员策略 300

第二项 面对不安全感:黑旗斗争运动的动员策略 303

四、抗争行动的文化构框:政府无能与人民权益 307

第一项 白旗运动的去政治化、能动性、贫穷显影,以及再政治化 308

第二项 独立广场外的一天:黑旗斗争运动的文化构框及抗争剧码 315

五、疫情时代公民社会的可能 322

新跋 族群争议的未完待续 327

附录 研究对象及研究方法 333

参考书目 339

Share